Les

Passions

Humaines

Humaines

Werner Adriaenssens

André Demesmaeker

Claudine Houbart

Attentif à valoriser les richesses et la variété du patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale, Urban vise, au travers de la collection Bruxelles, Ville d’Art et d’Histoire, à éveiller la curiosité du public pour le patrimoine historique de Bruxelles et à le sensibiliser à la protection des chefs-d’œuvre qui en font partie.

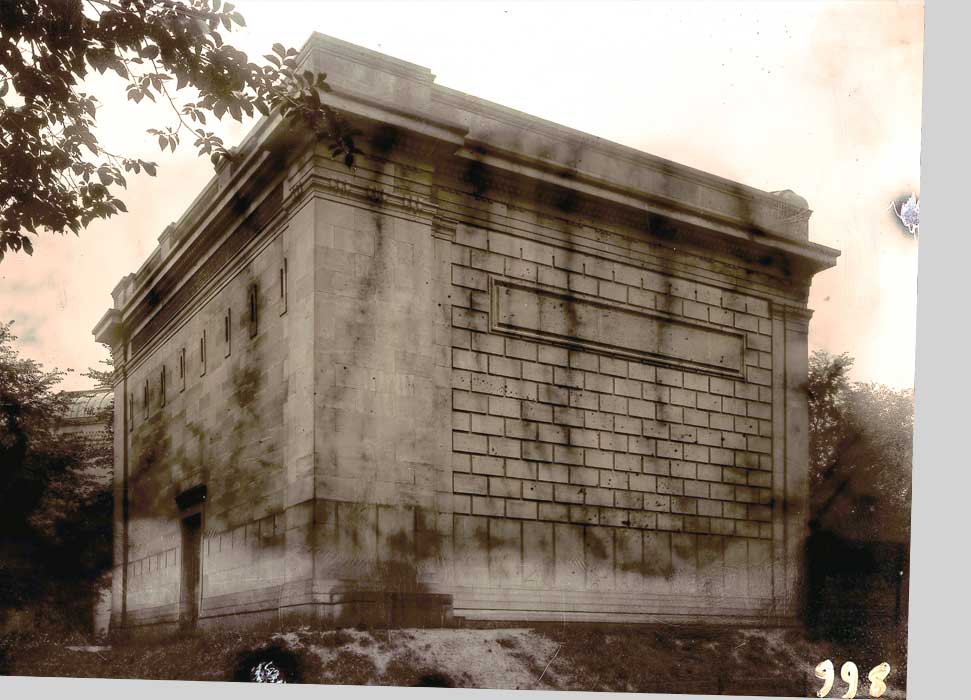

Le pavillon des Passions humaines, conçu par Victor Horta, est un joyau discret du parc du Cinquantenaire. Le petit temple d’inspiration classique abrite l’impressionnant relief en marbre de Jef Lambeaux, œuvre à laquelle le pavillon doit son nom. L’ensemble est le résultat d’une collaboration unique mais tumultueuse entre deux maîtres de la sculpture et de l’architecture belges.

Les Passions humaines ont d’emblée été un objet de scandale. Après son ouverture en 1910, le pavillon a été relégué à l’arrière-plan et est tombé dans l’oubli pendant de très longues années. Un moment même, le bâtiment ainsi que son contenu sembla promis au même destin funeste que certaines autres œuvres de Horta. Cependant, à la fin du XXe siècle, l’œuvre put être préservée d’une transformation irréversible. Une restauration exemplaire, réalisée en 2012-2014, a permis de redonner au pavillon et au relief toute leur splendeur.

«Jamais peut-être œuvre sculpturale n’a fait parler d’elle comme celle-là depuis le jour où l’artiste l’a conçue et le lendemain où il parut impossible de la réaliser, dont l’exécution semblait du domaine de l’imagination et de la féerie.» Voilà les propos touchants du critique d’art Lucien Solvay, qui a d’ailleurs joué un rôle prépondérant dans ce récit. Les Passions humaines ont connu une histoire incroyable. En 1897, lorsque Solvay écrit ces mots, Les Passions humaines ont déjà eu un parcours particulièrement complexe. Mais ce n’est que le début.

Les protagonistes de cette saga sont le sculpteur Jef Lambeaux qui, avec Les Passions humaines, va réaliser l’œuvre de sa vie, et Victor Horta qui, avec la conception du pavillon, honore sa première commande d’État. Il faudra au total un peu plus de 120 ans avant que tous les problèmes soient résolus et que l’œuvre d’art puisse finalement être admirée du public.

Les années 1880 sont le théâtre de la grande percée de Jef Lambeaux en tant qu’artiste. Le sculpteur anversois, qui s’est définitivement établi dans une commune bruxelloise en 1881, est gratifié cette année-là de son premier succès au Salon de Bruxelles avec le groupe sculpté Le Baiser. Cette représentation de deux personnages nus en mouvement dans une composition maniériste est perçue comme audacieuse et fascinante à la fois. La notoriété que le sculpteur acquiert lui vaut l’achat de son œuvre par le Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers. En 1882, Lambeaux reçoit une subvention de l’État belge et de l’administration communale d’Anvers qu’il utilise pour partir en Italie et y étudier la sculpture des XVIe et XVIIe siècles. Cette expérience aura un impact durable sur son œuvre. La Fontaine de Brabo, œuvre porteuse de l’ardeur de Giambologna, en est le premier et le plus marquant exemple. Il présente le modèle, constitué d’un personnage en mouvement, reposant sur une base tourmentée, au Salon de Gand en 1883. L’œuvre connait un beau succès populaire et renforce la notoriété du sculpteur. L’administration communale anversoise commande la fontaine en 1884 et l’inaugure sur la Grand-Place de la ville en août 1887.

Jef Lambeaux (Anvers, 1852-Bruxelles, 1908) fut l’un des principaux sculpteurs du XIXe siècle. Issu d’une famille d’artistes, il suit dès son plus jeune âge les cours de l’académie d’Anvers. Il brille pendant ses études, mais n’est pas lauréat du prestigieux Prix de Rome. À partir de 1873, il commence à soumettre des œuvres pour des expositions aux Salons d’Anvers, de Bruxelles, de Gand et de Paris. À partir de la fin des années 1870, il réside à Paris et revient en Belgique en 1881. C’est à ce moment qu’il connait une percée en tant qu’artiste.

Après avoir reçu une bourse pour l’Italie, Jef Lambeaux connait une grande notoriété avec des commandes officielles comme la Fontaine de Brabo, Les Passions humaines et La Folle Chanson.

Jef Lambeaux connait un tel succès qu’il devient l’artiste dont les œuvres sont les plus reproduites. Jusqu’à longtemps après sa mort, des sculptures de Lambeaux, en plâtre et en bronze, sont commercialisées et restent une valeur sûre dans les intérieurs bourgeois.

La conception et la réalisation des Passions humaines occupent une grande partie de ses activités. En dépit des difficultés rencontrées, cela devient son œuvre la plus connue et la plus controversée.

L’inauguration de la Fontaine de Brabo est un triomphe pour Jef Lambeaux. Il ne se repose toutefois pas sur ses lauriers. Il ressort d’un article publié en 1886 dans La Fédération artistique que toute son attention est tournée vers autre chose. Le critique d’art Georges Verdavaine mentionne que le sculpteur travaille sans relâche à «quelque projet gigantesque», un relief colossal représentant l’humain dans toutes ses passions. Le Journal de Bruxelles écrit lui aussi en 1887 que Lambeaux a entamé un nouveau projet. D’après l’article, il s’agit de l’ébauche d’un bas-relief fourmillant et vivant dont ne sont encore visibles que les grandes lignes et le jeu de lumière. Le sculpteur confie au journaliste que ce serait l’œuvre de sa vie. Le quotidien la qualifie d’emblée de «chef-d’œuvre en germe».

Plus d’un an et demi plus tard, le 12 août 1888, Lambeaux fait lui-même état de l’œuvre. Dans une lettre adressée à son ami le critique d’art Max Sulzberger, le sculpteur lui demande de lui faire l’indulgence de venir en admirer le carton. Mais avant cela, Lambeaux souhaite le parfaire afin de pouvoir le montrer dans toute sa beauté et que Sulzberger puisse en donner «de sérieuses appréciations».

De la fin 1886 à avril 1889, Jef Lambeaux travaille sans relâche au projet, dans un grand isolement. Son atelier est fermé au public, et quiconque y a accès malgré tout y découvre un rideau vert recouvrant tout le mur, soustrayant l’immense esquisse aux regards indiscrets…

En avril 1889, le carton est pour ainsi dire achevé. Pour Jef Lambeaux, le moment est idéal pour rouvrir son atelier à Saint-Gilles et présenter fièrement le projet de bas-relief. D’après le Journal de Bruxelles, l’atelier de Lambeaux est très fréquenté à l’époque: «Son atelier a été rouvert aux visiteurs, aux artistes, aux amis et c’est depuis huit jours un défilé qui ne cesse pas.» Il s’agit surtout de proches, invités par l’artiste. C’est ainsi que son ami le sculpteur Thomas Vinçotte serait venu à trois reprises en l’espace de deux jours. Le peintre et sculpteur Jacques de Lalaing serait pour sa part resté une demi-journée à admirer l’œuvre. La peintre Euphrosine Beernaert est également de la partie. Outre des artistes, Jef Lambeaux convie également des amis critiques d’art. Une initiative qui s’avérera une erreur capitale et entachera la perception du carton.

Max Sulzberger, premier à avoir admiré l’œuvre, publie le compte-rendu de cette visite dans L’Étoile belge le 11 avril 1889. Au même titre qu’un article paru dans La Réforme, c’est le premier d’une longue série de reportages publiés cette année-là sur le projet de relief monumental.

L’exposé de Sulzberger traduit une grande admiration pour l’œuvre de Jef Lambeaux en général et de sa «géniale» composition en particulier, qu’il intitule La Passion de l’Humanité. Le critique d’art compare la présentation avec les créations «immortelles» de l’art hellénistique et évoque de grands artistes tels Michel-Ange, Rubens et Jordaens. Il souligne toutefois que le projet de Lambeaux est une réalisation particulièrement forte et personnelle.

Un compte-rendu singulièrement dithyrambique au sujet du carton parait la même année dans le quotidien La Réforme sous le titre Un Chef-d’œuvre. Le journaliste, un certain Champal, intitule l’œuvre Les Passions humaines conduisant à la mort. À ses yeux, cette composition plastique est «digne des plus prodigieuses envolées de la Renaissance». Il va même jusqu’à dire que «Depuis le “gigantesque Michel-Ange”, rien n’a été conçu de semblable dans l’histoire de l’art du monde entier». Le critique se garde également de toute comparaison de l’œuvre avec les compositions d’Antoine Wiertz, car, aux yeux de Champal, cette comparaison n’a pas lieu d’être. Un immense écart sépare, selon lui, ce que représente Lambeaux et les peintures à son sens «inférieures» de l’artiste peintre belge qui avait connu ses jours de gloire vers le milieu du XIXe siècle. La composition de Lambeaux est en effet pour Champal une œuvre à connotation philosophique où chaque personnage a sa signification.

Des récits très élogieux suivent encore dans le Journal de Bruxelles et dans la revue La Fédération artistique. Leurs rédacteurs sont eux aussi euphoriques au sujet du carton. La chose est claire: Jef Lambeaux est le seul en Europe capable de réaliser une telle composition.

Le carton des Passions humaines est conservé aujourd’hui au Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers. Il s’agit d’un dessin au fusain sur toile de 6,10 x 10,90 m. Il est ainsi à peine plus petit que le relief en marbre auquel il a donné naissance.

Le terme «carton» doit être pris dans le sens d’«ébauche à taille réelle d’une œuvre d’art». Jef Lambeaux parlait systématiquement de son carton dans sa correspondance et la presse de l’époque utilisait elle aussi le terme. Le mot «carton» a toutefois été source de confusion par la suite. Cela explique que l’on ait supposé que le projet de Lambeaux pour Les Passions humaines avait été dessiné sur carton.

Il n’est pas inhabituel qu’un sculpteur dessine l’esquisse d’une sculpture. Certains façonnent un bozzetto, un modèle préparatoire à échelle réduite, d’autres dessinent ou font les deux. On sait que Jef Lambeaux dessinait beaucoup et qu’il peignait parfois. Une description de son atelier est ainsi parue dans le Journal de Bruxelles en 1889. Le journaliste y relate que tous les murs de l’atelier sont couverts de dessins. Cette habitude de Lambeaux est confirmée par des témoignages ultérieurs et par une photo de son atelier où figure également le sculpteur. On distingue ses dessins sur le mur enduit derrière lui. Il n’est donc pas inhabituel que pour un projet de cette ampleur, Lambeaux ait travaillé au carton pendant plusieurs années.

On ne sait pas si le sculpteur a réalisé un bozzetto de son œuvre en premier lieu. Lucien Solvay a indiqué en 1897 qu’il avait entrepris une «esquisse fougueuse» du projet dix ans auparavant. Impossible de vérifier s’il s’agissait d’un dessin ou d’un modèle.

Le carton des Passions humaines fut acheté en 1890 pour les collections de Peinture décorative des Musées royaux des Arts décoratifs et Industriels de Bruxelles (les actuels Musées royaux d’Art et d’Histoire).

Le 15 mai 1889, le critique d’art Lucien Solvay publie dans Le Soir un compte-rendu de l’Exposition universelle de Paris. Dans la section Beaux-Arts, la sculpture belge est notamment représentée par Charles Van der Stappen, Paul De Vigne et Constantin Meunier. Selon Solvay, Jef Lambeaux en est le grand absent et il y ajoute avec acrimonie: «[…] a-t-il cru qu’il n’était pas de sa dignité d’exposer en même temps que les autres et comme les autres, et que, s’il n’avait pas un local spécial, pour lui tout seul, il ne serait pas apprécié ? Il a eu tort. Son absence sera regrettée, mais c’est surtout lui qui la regrettera.»

C’est en effet l’intention de Jef Lambeaux de présenter le carton du relief monumental à l’Exposition universelle de Paris en 1889, mais elle ne se concrétise pas, sans doute parce que le projet n’est pas prêt.

Du 11 août au 6 octobre 1889, le carton est pour la première fois présenté au grand public lors du Salon triennal de Gand sous le titre L’Humanité. Du fait des articles dithyrambiques dans la presse durant la période précédente, les attentes sont grandes. Des reportages paraissent dans de nombreux quotidiens dès l’ouverture du salon. Ils portent très souvent sur le carton de Lambeaux. Champal suggère même dans La Réforme qu’«il semblerait, en effet, que l’exposition de Gand ait été organisée pour permettre au grand artiste de produire en public sa vaste composition.» Aussi le sculpteur reçoit-il pour lui seul un bel espace pour y mettre en valeur le projet de relief avec le bon éclairage.

Lucien Solvay ouvre la série de discussions sur l’œuvre dans Le Soir du 15 août. Il y consacre un article presque complet. On en a déjà tant dit, indique-t-il, mais mis à part les «initiés», personne auparavant ne l’a vue. Il la considère ni plus ni moins comme la principale œuvre du salon, mais il ne déborde pas d’enthousiasme pour autant. Dans son analyse, il soulève dès lors trois pierres d’achoppement. Elles résument l’ensemble de la polémique: le manque de contenu et de cohérence de la composition et le fait qu’elle ait été élevée au rang de chef-d’œuvre.

Lucien Solvay considère L’Humanité comme un pompeux prétexte pour réunir différents groupes. Il ne faut donc pas y chercher plus à ses yeux: «Nous le connaissons assez pour être assurés que quoiqu’on ait essayé de le faire croire, l’ambition d’être philosophe n’a nullement hanté son cerveau.» À première vue, il juge la composition remarquable avec ses jeux d’ombre et de lumière particulièrement réussis et de jolies lignes à la Rubens, qui lui apportent du mouvement. À ce titre, Solvay prête à l’œuvre une grande valeur décorative. Mais à la regarder de plus près, il est d’avis que la qualité qui caractérise d’ordinaire le travail de Lambeaux est cette fois absente. Il y observe surtout beaucoup d’erreurs: une foule de personnages désarticulés avec des jambes dans une position problématique et des têtes étrangement attachées aux épaules. Pour Solvay, le sculpteur va devoir retravailler l’ensemble, parce qu’une exécution fidèle dans le marbre ne fera que mettre en évidence les erreurs. La remarque suivante est à ce titre éloquente: «Ce dessin nous a été présenté avec tout l’apparat d’un chef-d’œuvre, sacré et consacré avant même qu’il ne fût mis au jour. On a peut-être exagéré; nous en sommes désolés pour l’artiste, à qui l’on a rendu, en le flattant, un fort mauvais service.» En fait, ce faisant, Lucien Solvay inflige une gifle aux intimes qui, lors de l’avant-première dans l’atelier de Lambeaux, ont pu voir l’œuvre et l’ont portée aux nues.

Une lettre indique que cet article toucha une corde sensible chez Jef Lambeaux. L’artiste y manifeste son mécontentement à Max Sulzberger. Il est visiblement sûr que l’avis dévastateur de Lucien Solvay n’a rien à voir avec l’œuvre elle-même. Le critique d’art cherche à le présenter sous un mauvais jour, comme il l’a fait précédemment avec l’artiste peintre Franz Courtens. Sulzberger publie ensuite dans L’Étoile belge un nouvel article particulièrement élogieux, confirmant une nouvelle fois qu’il s’agit à son sens d’un chef-d’œuvre. Champal, lui aussi, consacre à nouveau dans La Réforme un article complet à l’«œuvre irrésistible», «le plus grandiose concert de la splendeur humaine qu’on puisse concevoir».

En dépit de la répétition de ces critiques positives, l’article de Lucien Solvay divise la presse en deux camps: les fervents partisans qui estiment qu’il s’agit d’un chef-d’œuvre, et ses détracteurs qui la jugent sans contenu, voire comme pur charlatanisme.

Beaucoup d’encre coule donc assurément sur le carton au cours de l’été 1889. «Met een woord Jef Lambeaux for ever» (en un mot, Jef Lambeaux pour l’éternité), écrit Het Handelsblad non sans une certaine ironie…

L’une des principales interrogations soulevées par les critiques porte sur ce que Jef Lambeaux voulait ou non exprimer avec cette œuvre monumentale. Dans son article du 22 août 1889, le journaliste de Het Handelsblad ne cache pas qu’il se heurte à une montagne d’incompréhension: «Le dessinateur a la prétention de coucher sur papier une idée philosophique: eh bien, que ce brave homme nous explique ce que veut dire cet enchevêtrement de têtes, de jambes et de bras, de morsures et de danses, de coups et de griffades, de corps qui volent et qui rampent. Ce que vient faire le Christ en croix dans toute cette dépravation reste un mystère: nous nous demandons vraiment ce que signifient ces gens entortillés de serpents. Il y a certes un talent d’exécution dans tout ceci, personne ne le conteste; mais dire qu’il s’agit là de l’œuvre d’un génie… À d’autres !»

Il est étonnant que le sculpteur lui-même n’ait jamais donné la moindre explication sur ce qu’il voulait précisément exprimer. Il laisse cette discussion à la presse, sans jamais s’en mêler directement. Dans ce contexte, il est encore plus frappant que le titre de la sculpture – Les Passions humaines – n’ait pas été donné par Lambeaux lui-même. Avec l’accord de l’artiste, des propositions sont soumises par des amis critiques d’art.

Lorsque Georges Verdavaine fait pour la première fois état du grandiose projet de Jef Lambeaux en 1886, il parle d’une composition dans laquelle «l’homme surgit avec ses passions». C’est également l’idée de base du sculpteur. Verdavaine, qui voit le carton en avril 1889 dans l’atelier de Lambeaux, en fait une large relation et intitule son article Les Passions humaines. Champal le décrit dans son article élogieux qui parait également en avril 1889 dans La Réforme sous le titre Les Passions humaines conduisant à la mort.

Au Salon de Gand, l’œuvre est exposée sous le titre L’Humanité, que le critique d’art Lucien Solvay trouve pompeux et peu éloquent.

Lorsque le modèle en plâtre de la sculpture est achevé en 1894 et qu’il est prêt à être montré au public, la revue La Fédération artistique le nomme La Passion de l’Humanité. Dans son article dans L’Étoile belge du 7 novembre 1894, Max Sulzberger lui donne pour nom Le Calvaire de l’Humanité. Lambeaux écrit le jour même à Sulzberger pour lui dire qu’il est d’accord avec ce titre et que Champal, qui a lui-même intitulé l’œuvre L’Inanité des Passions humaines, trouve la proposition de Sulzberger bien meilleure. Il y ajoute même que le Premier ministre, Auguste Beernaert, trouve lui aussi cette dénomination seyante. En dépit de cela, le titre de l’œuvre changera à nouveau et pour une raison inconnue, le choix se portera sur la dénomination que l’œuvre avait reçue au départ: Les Passions humaines. C’est le titre qui, au moment de l’achèvement du pavillon en 1910, sera inscrit au-dessus de la porte.

La revue d’art belge de premier plan L’Art moderne se mêle peu à toute la discussion. Elle n’y consacre en tout et pour tout qu’un paragraphe dans ses articles sur le Salon de Gand. Mais il est clair que le journaliste n’est pas du tout convaincu: «On a beau crier dans la presse au chef-d’œuvre et sonner la trompette autour de cette allégorie, c’est la mort qui la domine, comme le néant domine l’œuvre elle-même.»

L’article paru le 6 octobre 1889 dans la même revue, sous le titre Camaraderie artistique, est d’une tout autre nature. Il fait l’effet d’une bombe. Le carton de Jef Lambeaux est en fait pour L’Art moderne un simple prétexte. L’article n’est ni plus ni moins qu’une attaque personnelle, virulente et inédite contre le critique d’art Champal. L’auteur de l’article dans L’Art moderne est d’avis que Champal se rend coupable d’encenser un art somme toute moyen. L’article se fend même du néologisme «champaliser».

Le journaliste de L’Art moderne suggère que Champal veut en fait s’attirer des faveurs avec ses articles flatteurs. De la sorte, il pourrait exercer une influence et en tirer un profit personnel. L’Art moderne va même jusqu’à suggérer que la camaraderie aurait pu mener à l’acceptation d’œuvres d’art en échange d’articles, de publicités, de conférences…

Le carton de Jef Lambeaux est ainsi qualifié d’exemple le plus actuel de champalisation. Pour mémoire, Champal a été l’un des premiers à avoir vu le carton en avant-première dans l’atelier du sculpteur et à l’avoir encensé de superlatifs dans La Réforme. L’Art moderne ne manque pas de le rappeler explicitement et de souligner une fois encore que l’œuvre est en réalité loin des attentes, la qualifiant même, en guise de mise à mort, de: «[…] tapant à l’œil, ne tapant pas à l’âme». Par cet article, L’Art moderne ne se contente pas d’incriminer Champal, mais met publiquement en doute sa compétence en tant que critique d’art.

Il est évident que Champal ne peut manquer de répondre à cette attaque personnelle. Dans un droit de réponse intitulé «Stupendum!» (Stupéfiant !) paru dans le numéro suivant de L’Art moderne, il s’insurge contre ce qu’il considère comme des calomnies et des insinuations pitoyables. Il se défend en argumentant qu’il n’a jamais reçu la moindre œuvre d’art ou invitation à un dîner des artistes au sujet desquels il a écrit. Et il va même plus loin: Champal renverse l’ensemble de la problématique. Ce n’est pas lui, mais la revue L’Art moderne qui est le problème. Cette dernière a la prétention de se comporter en croquemitaine vis-à-vis de la presse lorsque celle-ci encense d’autres artistes que les amis de L’Art moderne.

En fait, le carton de Jef Lambeaux n’est qu’un prétexte pour assouvir une vieille rancune entre la rédaction de L’Art moderne et Champal. Champal est le pseudonyme d’Achille Chainaye, un sculpteur qui, en 1883, devient membre du cercle artistique d’avant-garde Les XX (Les Vingt). De 1884 à 1886, il expose dans ces salons annuels. La relation avec le collectif s’attiédit toutefois dès 1884, lorsque le prix Godecharle est attribué au sculpteur Paul Du Bois, membre fondateur des XX. Déçu d’une carrière de sculpteur qui ne parvient pas à décoller et poussé par des raisons financières, Chainaye commence à écrire sous le pseudonyme de Champal à partir de 1886. Trois ans plus tard, en 1889, lorsque Lambeaux présente son carton, Chainaye démissionne des XX, mécontent de la tournure des événements.

Ce n’est pas un hasard si l’article «Camaraderie artistique» parait dans la revue L’Art moderne, qui se fait le porte-parole des XX. L’avocat et écrivain Octave Maus, figure de proue du cercle artistique, a participé à la fondation du périodique et est membre de sa rédaction. Jef Lambeaux, également devenu membre des XX en 1883, en démissionne déjà en 1884, après la première exposition. Son départ se justifie peut-être par une aversion pour le cadre idéologique et la vision avant-gardiste des XX. Lambeaux est également un intime d’Achille Chainaye. Mais pour L’Art moderne, le carton du sculpteur est davantage un prétexte pour en découdre avec Achille Chainaye. Dans ce contexte, le droit de réponse de Chainaye en dit long. D’après lui, L’Art moderne se comporte comme un pape de l’art qui fait et défait les réputations.

L’article fait grand bruit et le carton de Lambeaux se retrouve sous le feu des projecteurs. Quelques jours après la publication dans L’Art moderne, Lucien Solvay lui consacre à nouveau un long article dans Le Soir, sous le même titre, «Camaraderie artistique». Il s’y rallie totalement au texte de L’Art moderne et loue le courage de sa rédaction de l’avoir publié. Il y ajoute sa propre expérience: après l’analyse critique du carton qu’il a écrit pour Le Soir, il a fait l’objet d’un «concert d’injures».

Le Journal de Bruxelles, qui a, dès le début, pris la défense du carton, est toutefois d’avis que L’Art moderne a dépassé les bornes. Le journaliste insiste sur le danger que comporte un tel article: «L’Art moderne morigène M. Achille Chainaye, en sous-entendant presque tous les autres critiques, si bien qu’on ne pourra plus dorénavant distribuer des éloges en contradiction avec les préférences de L’Art moderne, sans être accusé de camaraderie.» Il y ajoute encore qu’il est étonnant qu’un tel texte soit publié précisément dans L’Art moderne, car la camaraderie y joue justement un rôle très important. Enfin, il fait finement allusion au fait que tant Achille Chainaye que Jef Lambeaux ont jadis été membres des XX, qu’ils ne le sont plus, ce qui n’est finalement pas un scandale…

La discussion a également des répercussions dans d’autres revues. Het Handelsblad, par exemple, fait état de son agacement, indiquant que «[…] l’on entend des coteries qui participent de l’esprit partisan crier au chef-d’œuvre pour autant que l’œuvre provienne d’amis de la clique». Jan-Matthijs Brans, qui a écrit un article positif au sujet du carton de Lambeaux dans De Vlaamse School, estime nécessaire de prendre ses distances par rapport au texte de L’Art moderne. Et, des années plus tard, en 1897, Jean Delville évoquera une fois encore avec sarcasme l’événement dans le post-scriptum d’un texte négatif sur l’œuvre qu’il écrira pour la revue L’Art idéaliste: «Le signataire du présent article déclare formellement ne céder à aucun sentiment de haine personnelle et la véhémence de ses paroles n’est due qu’à la seule franchise de son opinion d’artiste, forte des principes esthétiques qui lui sont chers et au nom desquels il agit.»

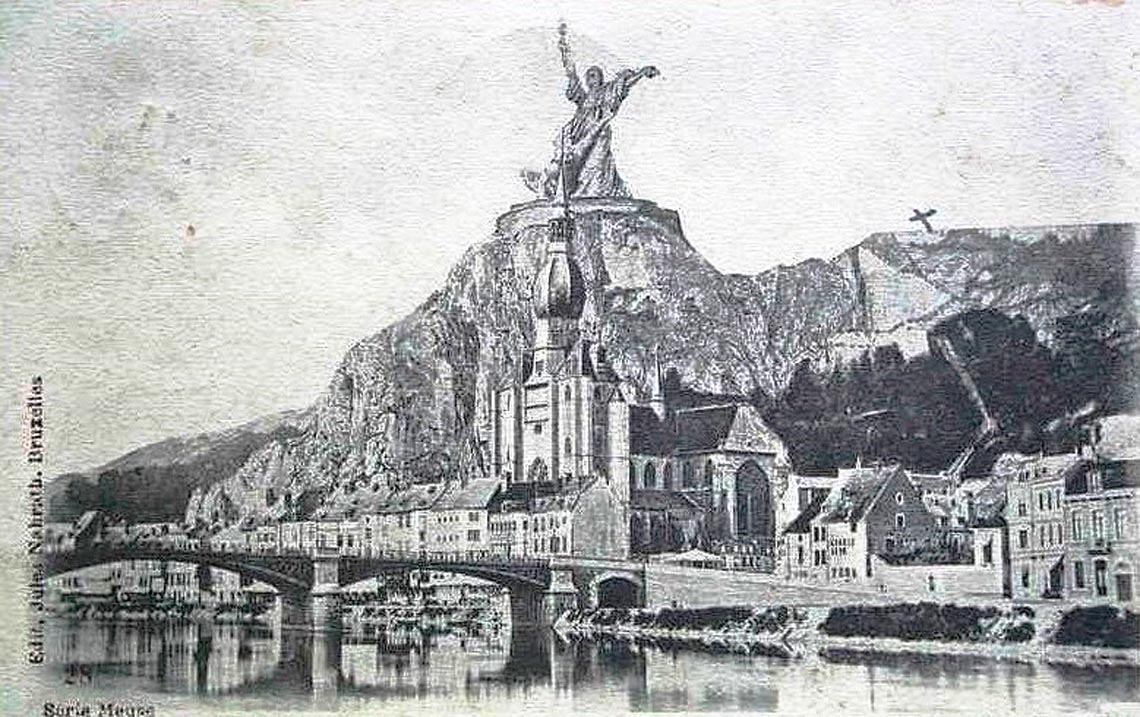

La comparaison avec l’œuvre de Michel-Ange, de Pierre-Paul Rubens et d’Antoine Wiertz est établie dès la première fois où Lambeaux présente son carton des Passions humaines. Champal va même jusqu’à dire que «depuis Michel-Ange rien n’a été conçu de semblable dans l’histoire de l’art du monde entier». Les corps musclés des hommes et les femmes voluptueuses, mais aussi la composition diagonale lui confèrent une dynamique semblable à l’œuvre de Rubens. On y retrouve également des allusions au peintre romantique Antoine Wiertz, tant sur le plan de la composition que sur celui du format. Cela n’est pas étonnant, car Lambeaux s’intéresse à l’œuvre de Wiertz. En février 1888, alors qu’il est en train de travailler au carton, la ville de Dinant lui confie la mission de réaliser en trois dimensions l’œuvre monumentale de Wiertz, Le Triomphe de la lumière.

En 1897, le peintre symboliste Jean Delville écrit dans L’Art idéaliste un article sur Les Passions humaines d’une plume trempée dans le vitriol. En référence à la comparaison, à tort ou à raison, avec le grand maître de la Renaissance, son texte est intitulé Le Michel-Ange du ruisseau. Il cite ainsi l’éminent critique d’art Ernest Verlant qui a associé à sa virulente critique du carton les termes de «bacchanale de la crapule» et d’«ivrognerie».

Vu le caractère acerbe du jugement, il ne faut pas exclure que Delville ait peint l’œuvre monumentale L’Homme-Dieu entre 1901 et 1903 en réponse aux Passions humaines de Lambeaux.

L’article «Camaraderie artistique», qui paraît le 6 octobre 1889 dans L’Art moderne, ne se contente pas d’en découdre avec Achille Chainaye: il est également publié au moment où commencent à se répandre des rumeurs sur une commande de l’œuvre par l’État belge. Dans ce sens, cela peut être interprété comme une tentative d’empêcher la chose. La rumeur de commande publique de l’œuvre n’est pas sans fondement. En effet, dès le 29 septembre 1888, alors que le carton n’est pas encore achevé, Le Soir suggère déjà que l’État aurait tacitement commandé l’œuvre.

Lorsque le carton est présenté en avant-première dans l’atelier de Lambeaux l’année suivante, les critiques se mettent ouvertement en quête de la mission. Champal, par exemple, estime que le carton devrait être acquis par l’État, rien que pour encourager l’artiste. Ce dernier y a en effet beaucoup sacrifié pendant plusieurs années. Georges Verdavaine va même un pas plus loin dans son article. Il est d’avis que l’État doit faire exécuter le carton en sculpture et suggère, évoquant Michel-Ange en Italie, Pierre Puget et Jean-Baptiste Carpeaux en France, une réalisation en marbre. Le Journal de Bruxelles ne doute pas un instant que la composition soit amenée à devenir «un trésor de la patrie» et que «un superbe travail ne doit pas permettre que l’étranger l’accapare».

Il ressort d’une lettre du 12 avril 1889 que Jef Lambeaux est lui aussi favorable à cette idée. Il confie au critique d’art Max Sulzberger que l’artiste peintre Euphrosine Beernaert lui a rapporté que «le ministre» rendrait visite à son atelier, ouvert en vue de l’exposition de l’œuvre. Le nom du responsable politique n’est pas cité, mais il n’est pas sans intérêt de mentionner que l’artiste est la sœur du Premier ministre Auguste Beernaert. Il est donc plus que manifeste que des tentatives aient été entreprises pour éveiller l’intérêt du gouvernement.

En août 1889, lorsque l’œuvre est présentée au Salon de Gand, Sulzberger indique dans L’Étoile belge qu’Alphonse Balat, architecte de la cour et vice-président de la Commission royale des Monuments, recommande l’exécution du carton en marbre. Lorsque le roi Léopold II visite le Salon de Gand début septembre, le Journal de Bruxelles fait subtilement remarquer dans sa critique de l’événement que le souverain s’est avant tout fait présenter à Jef Lambeaux «avec qui il s’entretint longtemps». Tout est mis en œuvre pour que le gouvernement commande effectivement l’œuvre.

Début octobre, les rumeurs de commande vont déjà bon train. C’est Le Bien public qui, le premier, fait état de bruits selon lesquels Lambeaux, pour la somme de 75.000 francs – «une bagatelle» – convertirait son gigantesque carton en une sculpture en marbre. Het Handelsblad en fait également mention quelques jours plus tard dans un article intitulé «80.000 fr.», soit le montant pour «transposer la boutique des chairs dans le marbre». Évoquant des ragots, le Journal de Bruxelles nie toutefois fermement toute commande: «Le département des Beaux-Arts a tout simplement l’intention de consulter la Commission royale des monuments sur la question de savoir si le carton de M. Jef Lambeaux est réalisable et dans quelles proportions.» Une question justifiée que Lucien Solvay s’était également posée. Dans son article consacré au carton à l’occasion de sa présentation au Salon de Gand, il se demandait si les zones d’ombre et de lumière intégrées dans le dessin ne disparaitraient pas une fois l’œuvre exécutée en marbre ou dans un autre matériau. Il se demandait également si les disproportions du dessin seraient finalement réalisables.

Il ressort par ailleurs d’une lettre du 16 octobre 1889 adressée à Max Sulzberger que le sculpteur est lui aussi avide d’informations. Il y demande en effet s’il a déjà des nouvelles concernant la décision de Balat.

Comme le relief en marbre n’est pas prêt lorsqu’a lieu l’exposition internationale de Bruxelles en 1897, au parc du Cinquantenaire, l’idée de présenter le carton dans le pavillon est soulevée, avant d’être écartée. Mais cela suffit à faire naître la rumeur selon laquelle la toile ne peut être exposée parce qu’elle a été perdue.

La presse rend Prosper de Haulleville, à l’époque conservateur en chef des Musées royaux d’Arts Décoratifs et Industriels de Bruxelles, responsable de cette perte. L’homme peut toutefois réfuter les faits.

Après la commande du relief en marbre, le gouvernement prend possession du carton. Jules de Burlet, ministre de l’Intérieur et de l’Instruction publique, souhaite que le carton soit exposé en permanence dans les Musées royaux. Malheureusement, aucun espace du bâtiment n’est assez vaste pour le montrer. Il est donc, par la force des choses, enroulé et conservé – «comme s’il s’était agi d’un vulgaire rouleau de billets de banque !», écrit Het Handelsblad le 6 avril 1897 sous le titre provocant de «Een rolleke van 271.200 fr.».

Peu après, le carton de Jef Lambeaux est transféré au Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers.

La traduction néerlandaise du terme «Passions» par «Driften» donne lieu au fil du temps à une interprétation erronée de l’œuvre, en raison de son glissement sémantique vers un sens plus proche de «luxure». La longue inaccessibilité de l’œuvre au public fait naître la légende du caractère immoral de la représentation.

Il est frappant de constater que, lorsque le carton est exposé au Salon de Gand, la question de la moralité n’est jamais évoquée. Ce n’est qu’en octobre 1889 que le quotidien catholique Le Bien public se prononce subitement sur un prétendu caractère indécent. Il ressort des critiques publiées précédemment sur le carton – y compris dans Le Bien public – lorsqu’il peut encore être admiré au salon, que les seules questions posées concernent ce que l’œuvre représente exactement et l’idée qui la sous-tend.

Dans quelques articles parus dans Le Bien public en octobre, le ton change brutalement et le caractère immoral de l’œuvre est clairement soulevé. Le critique fulmine directement contre Joseph Devolder, ministre de l’Instruction publique de l’époque et membre du parti catholique. Dans un style grandiloquent, il est demandé au «chrétien et père de famille» s’il souhaite «corrompre» la jeunesse avec un aussi scandaleux «étalage». Il ose même une comparaison avec Félicien Rops, connu pour ses représentations licencieuses qui, d’après l’auteur, sont vendues sous le comptoir. Dans un deuxième article, le quotidien réagit encore à un article paru dans le Journal de Bruxelles qui a défendu la composition:

«[…] Après avoir vu l’Humanité, sur l’indécence voulue des attitudes, sur l’expression lascive et bestiale de certains cortèges de femmes qui remplit tout un côté du panneau – Non, cela ne peut être mis sous les yeux de tout un peuple !»

Les déclarations du Bien public restent sans suite dans la presse. La discussion n’enflamme à nouveau les esprits qu’en 1892. Pas dans la presse cette fois, mais au Sénat, où le ministre de l’Intérieur Jules de Burlet doit répondre à des questions parlementaires sur la commande publique et le caractère prétendument immoral de l’œuvre. La discussion porte en fait sur le prix et de Burlet répond en ces termes: «L’exécution revêt-elle un caractère d’immoralité ? Assurément, il y a du nu, beaucoup de nu, et des groupes entiers; mais ce n’est pas aux détails qu’il faut s’attacher, c’est à l’ensemble […] Que, au point de vue du goût, certains détails puissent être critiqués, je n’y contredis pas, et j’espère que, dans l’exécution définitive, l’artiste saura introduire quelques sages corrections. Mais taxer son œuvre d’immorale, c’est, je crois, le mal juger !» Ceci referme définitivement les débats.

Une photo d’une ébauche en argile est conservée. Cette représentation rudimentaire diffère sensiblement du carton. Il pourrait s’agir d’une première ébauche de la composition avant que le dessin soit couché sur toile, mais rien ne vient le confirmer. Sur ce croquis, le personnage de la Mort occupe une place centrale, mais au lieu d’articuler l’ensemble de la composition autour de ce personnage, les différents groupes sont repoussés dans un mouvement centrifuge. C’est un point de départ totalement différent.

Un relief en bronze est conservé dans les collections des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Du point de vue de la composition, il est bien plus proche du carton et illustre plus que probablement l’étape intermédiaire. La principale différence entre cet exemplaire en bronze et le relief final en marbre réside dans le fait que la Mort n’y occupe pas une position centrale. L’accent est mis sur le Christ en croix. On peut se demander si le sculpteur s’est inspiré un peu trop littéralement de la peinture Le triomphe du Christ d’Antoine Wiertz ou si certains critiques qui se sont interrogés sur le rôle central donné à la Mort ont touché une corde sensible chez le sculpteur.

Lorsque Jef Lambeaux ouvre son atelier en octobre 1894, le modèle en plâtre des Passions humaines, moulé sur le modèle en argile à taille réelle, est achevé. C’est la version définitive de la composition dont la réalisation finale en marbre ne sera achevée qu’en 1899.

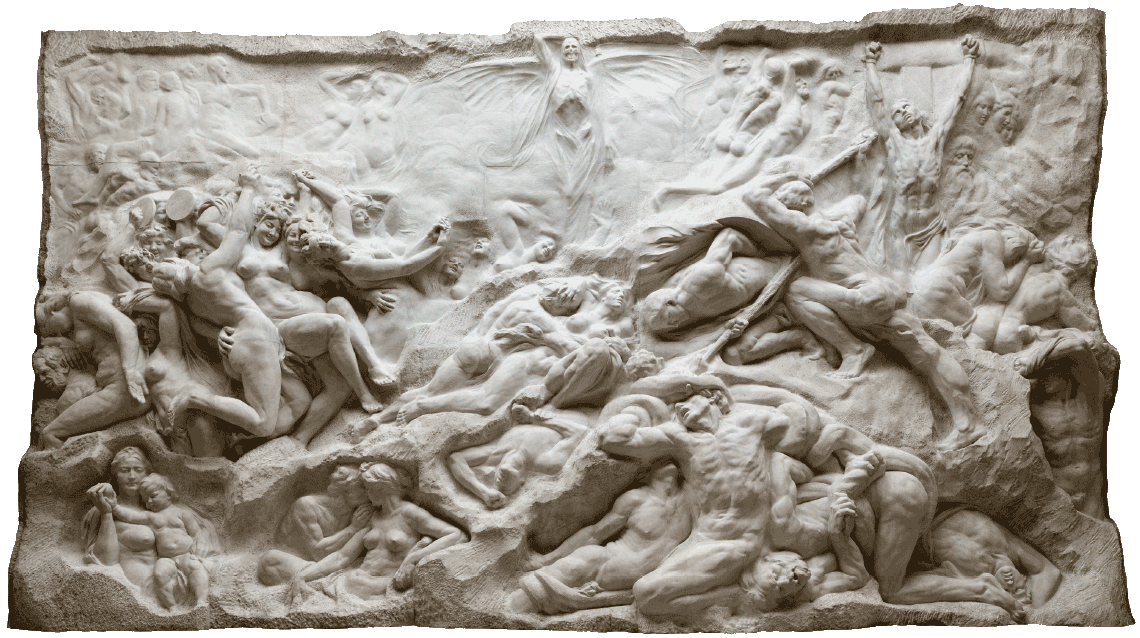

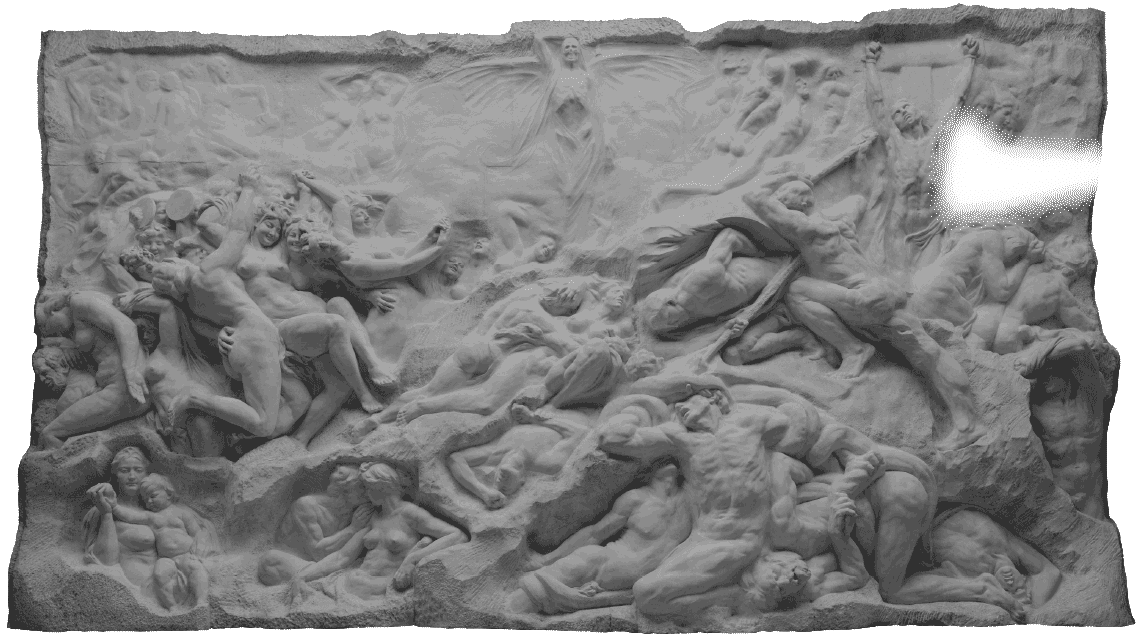

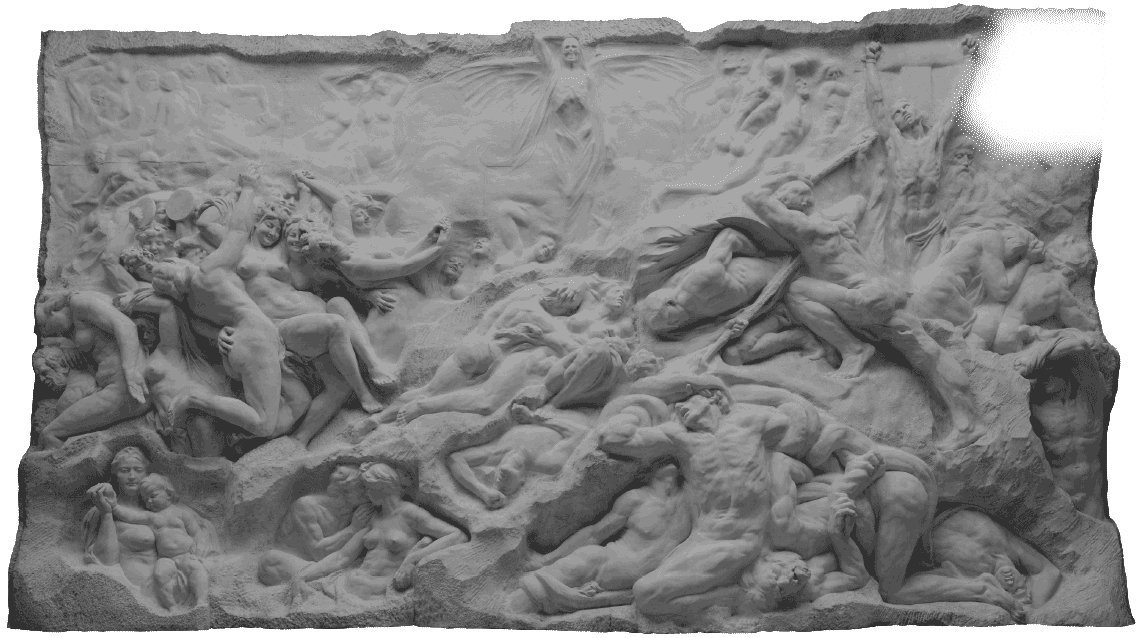

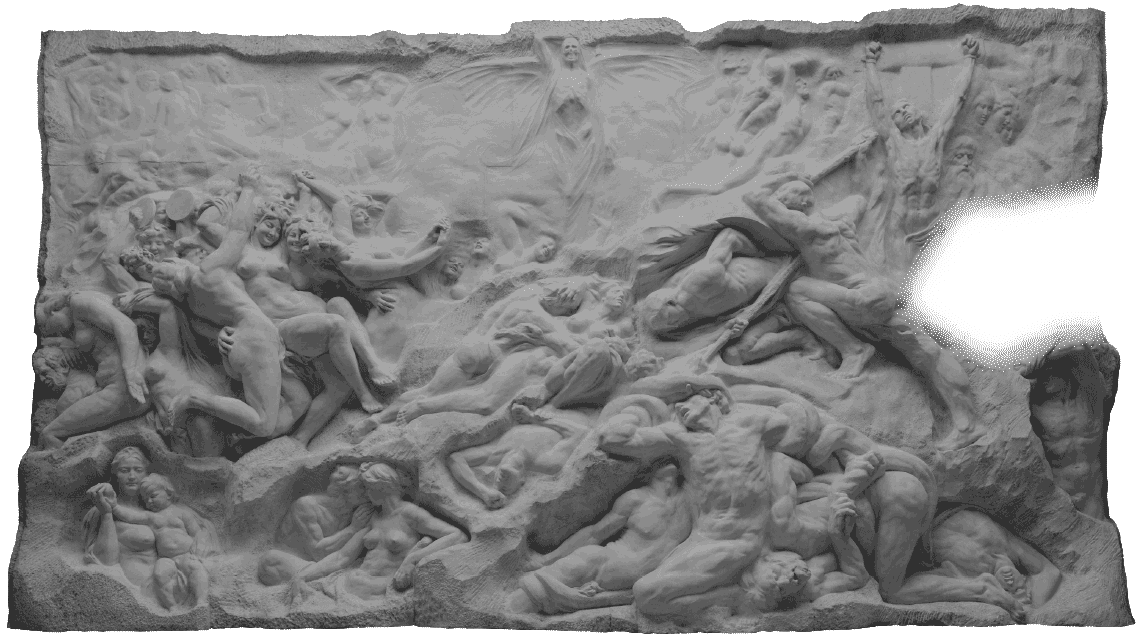

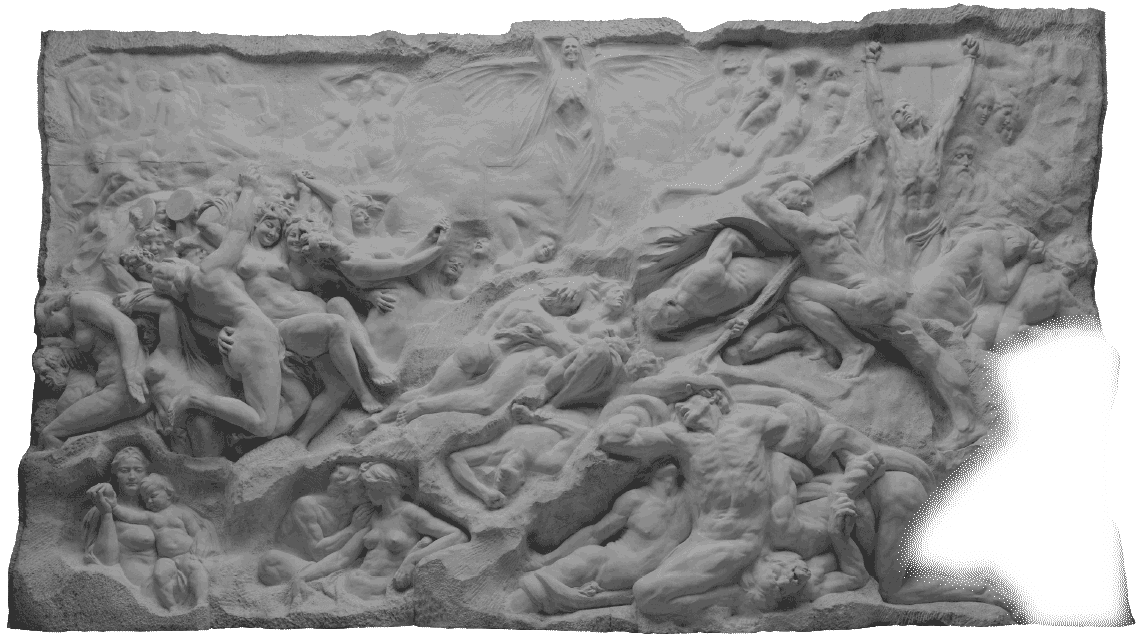

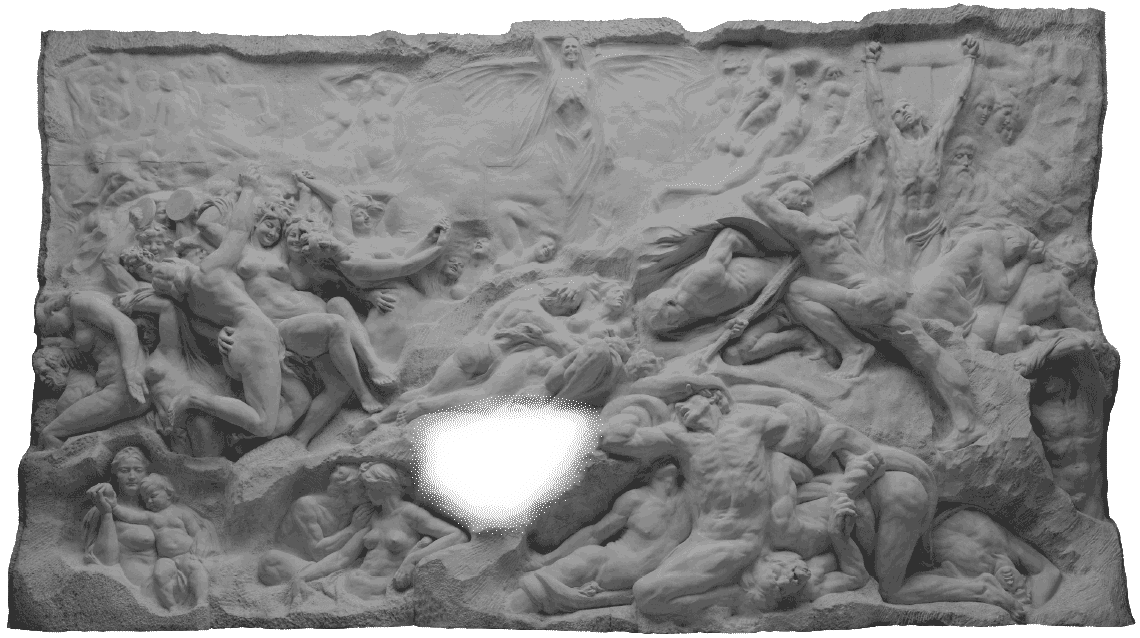

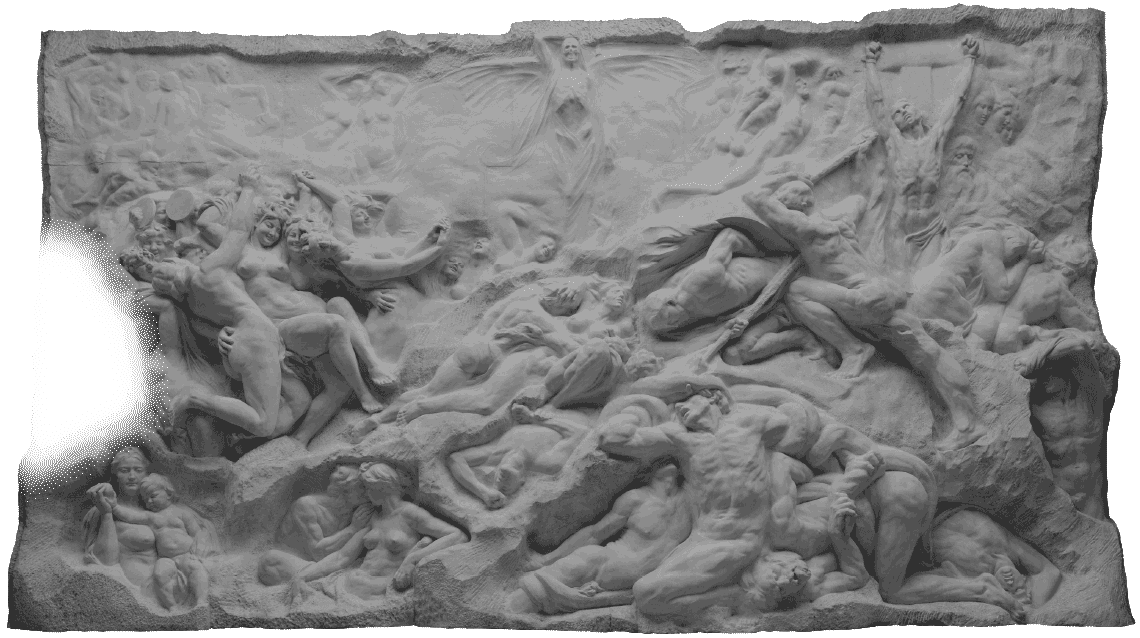

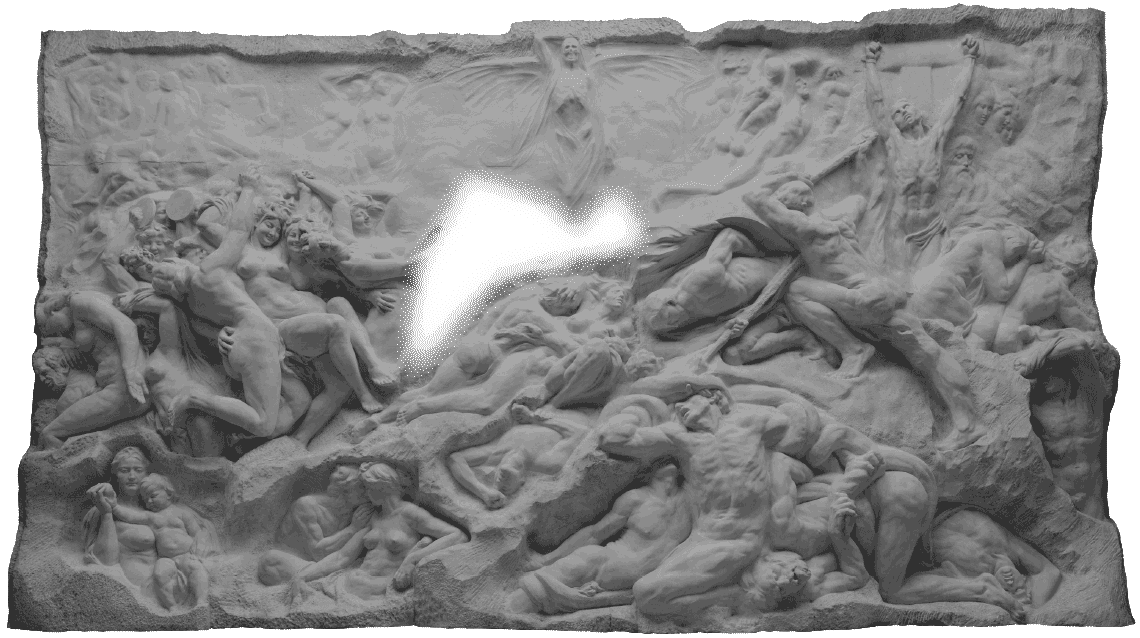

Le colossal relief de 6,32 x 11,17 m est réalisé en marbre de Carrare blanc (bianco Carrara statuario). Il se compose de 16 blocs auxquels des éléments de marbre sont fixés en certains endroits.

La composition du relief s’organise en deux groupes, séparés l’un de l’autre par le personnage de la Mort. Celle-ci est représentée sous la forme d’un squelette. La face de la tête de mort domine l’ensemble de la composition. Le squelette au bras droit levé est partiellement enveloppé d’un voile transparent.

Le groupe en bas à droite sous la Mort est principalement constitué d’hommes nus, musclés et athlétiques. Ils combattent avec des armes, luttent, sont tourmentés ou envahis d’émotions. Au milieu de ce tumulte, le personnage du Christ en croix.

Le groupe à gauche est dominé par de robustes femmes nues bougeant allègrement les bras, tandis qu’un satyre joue du tambourin. Sous lui, on distingue deux scènes, comme des zones d’apaisement dans la composition: une femme tenant un enfant sur ses genoux et un couple d’amoureux.

Jef Lambeaux n’a jamais identifié lui-même les différents groupes de la composition. Tout comme le titre de l’œuvre, il en a laissé le soin à ses amis journalistes, avec qui il avait des contacts personnels, comme le montre sa correspondance. Leurs critiques ont livré d’amples descriptions. Aussi peut-on croire que l’identification qu’ils ont proposée reposait sur ce que le sculpteur leur avait confié ou, du moins que celui-ci approuvait les dénominations données.

Tout comme Lambeaux n’a jamais identifié lui-même les groupes, il s’est à peine exprimé sur le sens de la composition. Le Journal de Bruxelles l’exprime élégamment en prenant la défense de l’œuvre: «Nous croyons que les intentions philosophiques de M. Lambeaux sont modestes. Il a cherché à donner une impression d’art et non à formuler par la plastique un système de philosophie; il est vraisemblable que Descartes et Spinoza lui sont étrangers et qu’il n’a pensé à Schopenhauer pendant son travail. Le sujet de son œuvre est simple; il ne faut pas y chercher ce qu’il n’a pas prétendu y mettre.»

L’interprétation de la composition fournie ensuite reste relativement obscure. Il s’agirait d’une expression de l’idée que la vanité (à droite de la composition) et la joie (à gauche) conduisent à la mort (au centre), donc d’une composition d’une vanité et d’un Jugement dernier. De nombreuses scènes connexes, certaines d’origine biblique et d’autres d’origine mythologique, ne sont pas mentionnées et ne font pas non plus l’objet d’écrits contemporains. Peut-être ne faut-il pas en tenir compte et l’artiste cherchait-il simplement à réaliser un ensemble plastiquement harmonieux où toutes ces représentations se confondaient.

Un comité est créé en 1899 pour exposer l’œuvre de Jef Lambeaux à l’étranger. Un moulage en plâtre du relief en marbre est réalisé avec l’assentiment de l’État belge. Cette copie constitue une partie importante de l’exposition qui s’arrête dans différentes villes : Scheveningen, Berlin, Munich, Dresde, Vienne et Paris. Dans la capitale française, le relief peut être admiré à l’Exposition universelle de 1900 dans un pavillon spécialement créé à cet effet. Avec le consentement de Jef Lambeaux, le moulage est ensuite remis au Musée des Beaux-Arts de Gand en 1905, qui l’intègre dans une salle.

Une fois le principe de la commande du relief de marbre arrêté, une question reste ouverte: où exposer une œuvre de telle dimension ? On envisage, dans un premier temps, de l’intégrer dans un bâtiment public existant, comme le Palais de Justice ou Palais des Beaux-Arts, récemment construit rue de la Régence par Alphonse Balat. Toutefois, le choix se porte en définitive vers le parc du Cinquantenaire, aménagé dix ans plus tôt sur les plans de Gédéon Bordiau dans le cadre de la commémoration des cinquante ans d’indépendance du pays.

Alphonse Balat, vice-président de la Commission royale des Monuments et Sites – déjà interrogé sur l’opportunité de la commande – n’est pas étranger à cette décision, pas plus qu’à la désignation de son jeune élève, Victor Horta, pour concevoir un écrin architectural à la mesure de l’œuvre. Le contrat est signé le 8 août 1890: Horta et Lambeaux s’y engagent à mener à bien l’exécution de l’ensemble dans un délai de huit ans, pour un budget de 171.200 francs pour la sculpture et de 49.687,50 francs pour l’édicule chargé de l’abriter.

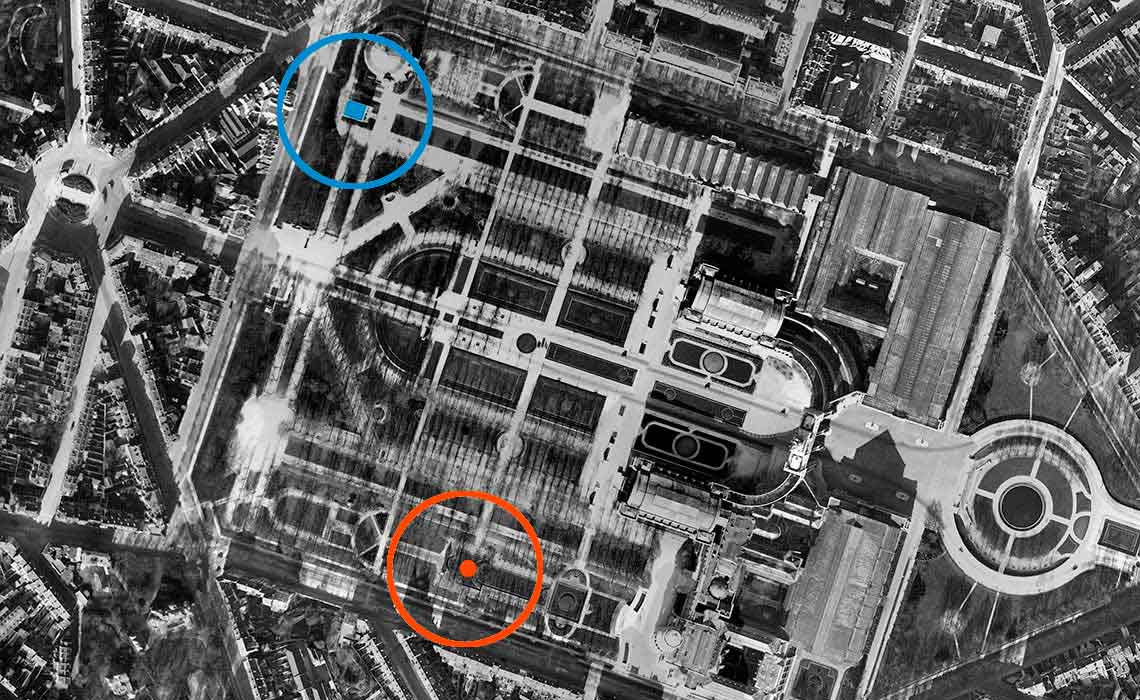

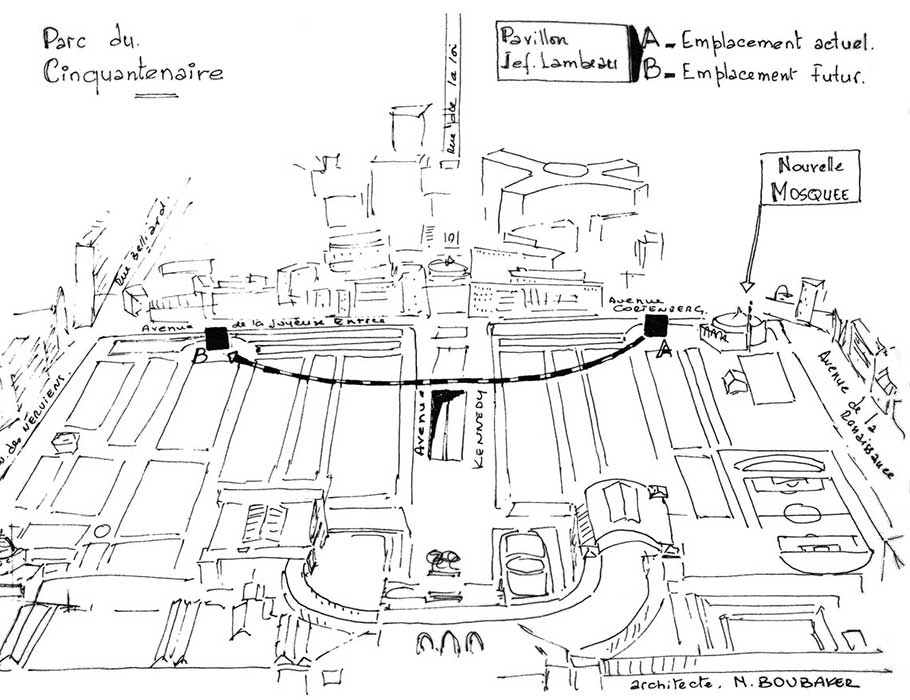

Dès après la commande, l’implantation de la sculpture au sein du parc fait l’objet de négociations. Arguant des coûts de nivellement du terrain et de la «nature humide et défectueuse du sol» à l’emplacement initialement prévu – une allée transversale côté sud –, Horta convainc les commanditaires d’adopter l’emplacement actuel, dans l’angle nord-ouest: «Placé dans l’axe de la plus belle avenue, devant une partie non encore boisée, il réunit toutes les conditions du premier emplacement choisi sans en avoir les grands inconvénients.»

Formé dès l’âge de 12 ans à l’Académie de Gand, puis inscrit à l’Académie de Bruxelles au retour d’un séjour à Paris, le jeune Victor Horta est engagé comme architecte stagiaire chez Alphonse Balat dès 1883, alors qu’il est encore étudiant.

En 1884, un projet de parlement, dans le style de son maître, fait de lui l’un des trois lauréats du prix Godecharle. Institué six ans plus tôt, ce concours triennal doit permettre à de jeunes artistes de voyager durant trois ans pour compléter leur formation. Au mécontentement de la commission d’attribution, Horta n’effectuera que de courts séjours en Allemagne et en France: marié depuis 1881 et pressé de se lancer dans la vie active, le jeune architecte ne quitte Bruxelles qu’à regret. Bien qu’il ne voyage ni en Italie ni en Grèce, il fait montre d’intérêt envers l’architecture classique: en réponse au règlement du concours impliquant de réaliser un chef-d’œuvre à l’étranger et de l’envoyer au Musée du Cinquantenaire, il élabore un projet de restauration du temple d’Auguste et de Livie, à Vienne (France). Comparer la restitution de la façade de l’édifice impérial à celle du Pavillon des Passions humaines fait ressortir de manière évidente l’originalité des détails conçus par Horta.

Si le Pavillon des Passions humaines est la première commande publique du jeune architecte, il n’est pas pour autant sa première œuvre bâtie. En 1885, il se voit confier la construction d’un groupe de trois maisons dans sa ville natale de Gand. Outre les façades aux briques apparentes, percées de fenêtres couronnées d’arcs en plein cintre, c’est la collaboration de l’architecte avec deux artistes, un peintre et un sculpteur, qui est alors perçue comme la principale originalité du projet: alors qu’Adrien De Witte réalise une frise de sgraffites sous la corniche, Hippolyte Le Roy décore de bas-reliefs l’allège des fenêtres du premier étage. Dans la tradition des Arts & Crafts anglais, cette union des arts annonce les réalisations ultérieures de l’architecte et, plus généralement, le mouvement Art nouveau.

Afin d’assurer la visibilité du relief par le public tout en le protégeant des intempéries, et en accord avec Lambeaux, Horta conçoit son abri comme un petit temple, d’apparence néoclassique. Composé d’un seul espace dont la largeur (14 mètres) se calque sur celle du relief sculpté qui en occupe le fond, devant un vide technique accessible par une porte arrière, le pavillon s’ouvre vers le parc par un portique de quatre colonnes encadrées de pilastres, portant entablement et fronton. La toiture est percée sur toute sa longueur d’une large verrière à deux versants, assurant à la sculpture un éclairage zénithal en plus de l’éclairage frontal autorisé par la façade. L’austérité apparente de l’édicule le rapproche de l’architecture d’Alphonse Balat qui, au contraire de ses contemporains Léon Suys et Jean-Pierre Cluysenaar, se montre avare de décor et mise sur une élégante sobriété: «Simplifiez, simplifiez encore, simplifiez toujours et quand vous aurez tout simplifié, vous n’aurez pas encore assez simplifié», telle est sa devise, et son élève semble l’avoir adoptée, également pour les matériaux, exposés sans fard.

Un examen plus attentif de l’édicule révèle toutefois que Horta ose considérer le modèle antique non comme un modèle indépassable, mais comme un support d’invention. L’œil attentif décèle un traitement original des éléments de base du temple classique que sont le soubassement, les colonnes ou l’entablement. Entre les murs de l’édicule et son socle, entre les colonnes aux chapiteaux réinventés et l’entablement qui s’y pose avec souplesse, portant un fronton dont les rampants affichent une courbe tendue, le jeune architecte insère des transitions dynamiques et subtiles. Il est donc aisé de voir dans la composition du petit temple le germe des principes de l’Art nouveau. Horta le confirmera dans ses Mémoires: «perdues pour qui ne sait pas voir», ces courbes lui auraient demandé un travail considérable.

«Comment ? Vous osez inventer des profils, alors que vous avez à votre disposition tant de beaux exemples du passé ?», demande Alphonse Balat à son élève, à propos d’un projet de socle pour une sculpture contemporaine du pavillon… En continuité, mais aussi en rupture avec l’enseignement reçu, le Pavillon des Passions humaines inaugure, sous ses dehors sages, une prise de distance audacieuse avec le langage classique. Cette distance se développera très rapidement dans les années qui suivront, notamment avec l’hôtel Tassel et la maison Autrique, trois ans plus tard seulement.

«On s’est imaginé que les lignes courbes que j’ai introduites dans mon architecture étaient de fantaisie ? J’étais à leur recherche depuis ma sortie d’école et encore quand j’étais chez Balat et sous sa pleine influence. L’édicule du Cinquantenaire en est la preuve: il n’y a pas une seule droite, toutes les verticales sont courbes. Cependant, cette recherche partait du même esprit, car elle partait du galbe des colonnes, galbe séculaire, mais que l’on n’avait, en aucun temps, traduit ou transposé aux autres éléments de l’architecture.»

Horta, Mémoires, p. 16

Les travaux débutent dès l’automne 1891, sans qu’aucune demande d’autorisation de bâtir n’ait été introduite. C’est pour régulariser la situation que Horta transmet un jeu de plans sommaires à l’administration en mai 1892. En septembre 1893, le bâtiment est couvert d’une toiture provisoire, de manière à ce que la version en plâtre du relief, en cours de réalisation par le sculpteur dans son atelier, puisse y être installée. Cette version, moulée sur le modèle en terre à taille réelle et où l’œuvre apparait dans sa composition définitive, est terminée en octobre 1894. Lambeaux ouvre son atelier pour l’occasion.

Si Lambeaux et Horta semblent s’être mis rapidement d’accord sur la forme à donner à l’écrin du relief, leur collaboration est émaillée de conflits et de malentendus. Bien que la Commission royale des Monuments ait financé la réalisation d’une maquette à l’échelle de 1/20, conservée dans l’atelier du sculpteur afin que celui-ci puisse juger des conditions d’éclairement de son œuvre, Lambeaux change constamment d’avis sur les dispositions des lieux… Des exigences que Horta interprète comme une manière de gagner du temps pour la réalisation du relief tout en imputant les retards à l’architecte.

Ni le relief ni le pavillon ne sont prêts pour l’exposition internationale de 1897, qui se partage entre les parcs du Cinquantenaire et de Tervueren. Les blocs de marbre de Carrare, commandés pour l’exécution définitive du relief, ne sont livrés sur place qu’en mars 1897, à la veille de l’ouverture de l’exposition, et le pavillon apparait en cours de construction dans le journal officiel publié pour l’occasion. Il faut noter que le pavillon est alors considéré comme très accessoire par rapport à la sculpture, exposée dans sa version en plâtre. Alors que Lucien Solvay consacre, dans le même journal, une longue critique élogieuse au relief, suivie d’une biographie de Lambeaux, l’architecture de l’édicule, qualifié de «superbe petit portique gréco-romain», n’inspire aucun commentaire, et le nom de Victor Horta n’est pas même mentionné.

Dans les années qui suivent, le pavillon est transformé en atelier pour le sculpteur qui réalise son œuvre in situ: une cloison provisoire en bois prend place à l’arrière de ses colonnes. Le 1er octobre 1899, la sculpture est enfin révélée au public dans sa version définitive, bien que les finitions du pavillon ne soient pas achevées.

«Nous avions vu déjà le bas-relief de Lambeaux dans son atelier de la Hollestraat à Saint-Gilles, mais il était en plâtre et le voici en marbre, dans son éclairage définitif, pas tout à fait peut-être, car il semble qu’il reste quelque chose à faire (…) pour amener la lumière au pied du bas-relief où l’artiste a groupé les épisodes préparatoires qui, pour n’être pas entrainés dans la mêlée furieuse de sa composition grandiose et vraiment passionnée, ne sont pourtant pas là uniquement pour faire figure de repoussoir dans une sorte de pénombre. L’ensemble n’en est pas moins superbe, de puissant et émouvant effet. Il reste quelques coups de maillet à donner mais on n’en a pas moins la vision de l’œuvre définitive.»

L’Indépendance belge, 31 octobre 1899

L’ouverture du pavillon est de très courte durée: après quatre jours seulement, une palissade en interdit l’accès. Alors qu’il avait été conçu comme ouvert sur le parc, laissant apercevoir le relief à l’arrière de ses colonnes, il est désormais question de le fermer, au risque, comme le croit le journal Le Soir, «de diminuer le recul nécessaire pour que l’œuvre puisse être bien vue dans son ensemble». Exigence du sculpteur ou puritanisme ? Selon Horta, Jef Lambeaux, déçu des effets de la lumière naturelle sur son œuvre, aurait tiré parti de la réticence d’une frange du gouvernement catholique pour faire valoir sa volonté de fermer le temple. Quant au sculpteur, il niera avoir joué un rôle quelconque dans la décision, et en imputera à posteriori la pleine responsabilité au gouvernement, qui «ne veut pas exposer Les Passions humaines aux yeux du public parce qu’il estime que l’œuvre est immorale». Quoiqu’il en soit, il est demandé à Victor Horta d’étudier la possibilité de refermer l’édifice, ce qu’il refuse de faire, au nom de l’harmonie architecturale.

Les années passent sans que la situation évolue, d’autant que le gouvernement n’envisage qu’avec réticence l’engagement de frais supplémentaires pour modifier l’édifice. Le pavillon rejoint le Panorama du Caire voisin, construit à l’occasion de l’exposition de 1897, et l’arcade du Cinquantenaire, qui attend toujours une réalisation définitive, au nombre des incarnations de l’inefficacité de l’administration et du gaspillage de l’argent public. Alors qu’il n’est pas encore achevé, le pavillon nécessite déjà des réparations du fait de «gamins» qui prennent la verrière pour cible.

Il faut attendre octobre 1904 pour que soient organisés, à l’initiative de la Commission royale des Monuments et en réponse aux critiques du sculpteur, des essais d’éclairage naturel du relief. Ils se poursuivent jusqu’en janvier 1905 au moins; le lanterneau, occupant préalablement la majeure partie de la toiture, est progressivement occulté pour ne finalement laisser pénétrer la lumière qu’au droit du centre du relief. En parallèle, des rideaux sont placés à l’arrière des colonnes afin de refermer en tout ou en partie la façade avant. Les essais semblent avoir été probants, puisque dans la foulée, Horta se voit chargé de modifier son projet: le pavillon sera refermé. L’architecte n’accepte que de mauvaise grâce, et à condition que l’opération ne se limite pas à refermer l’intervalle entre les colonnes par un mur. Comme le montrent les clichés remontant à cette époque, les finitions intérieures sont encore absentes.

«Le temple qui abritera peut-être un jour le bas-relief de Lambeaux est dans un état d’inachèvement lamentable. C’est une énigme obstinée de style grec, en pierres non encore dégrossies, et dont le mutisme est perpétué pour devenir à la longue une tradition bruxelloise. La façade est affreusement souillée; les gamins ont agrémenté les colonnes d’écrits et de dessins pas du tout classiques. Une porte en bois cadenassée, des cloisons disjointes, des baies fermées par des toiles déchirées, et les multiples ravages de l’hiver et de l’humidité donnent à ce temple, en si désespérante préparation, un aspect de jeune ruine.»

L’Indépendance belge, 14 mars 1901

En septembre 1906, Horta livre de nouveaux plans de principe à l’administration des bâtiments, chargée de réaliser les plans d’exécution. Dans ses Mémoires, il affirme avoir travaillé gratuitement, tant il était hostile au projet de transformation. À l’emplacement des colonnes, déportées vers l’avant, prend place un mur plein, percé d’une porte suivie d’un sas. Pour empêcher la lumière de pénétrer à travers l’ensemble de la verrière, l’architecte prévoit un plafond à hauteur des entraits pour les deux premières travées, alors que la troisième accueille un contre-lanterneau métallique.

En dehors de ces modifications imposées, Horta semble avoir voulu profiter de l’occasion pour pourvoir la façade principale de l’édicule d’un décor sculpté. Le nouvel alignement de colonnes formant un pronaos porterait un groupe sculpté en forme de fronton, placé devant le fronton original. La nouvelle façade, avec porte d’entrée, serait ornée d’un décor de couronnes et de guirlandes dans un long cartouche horizontal. Ce dernier répondrait à ceux qui, dès le départ, animaient de leurs surfaces lisses les façades latérales. Il semble en outre que les façades latérales auraient dû accueillir des groupes sculptés au niveau des ressauts marquant l’épaisseur du bas-relief. Ces décorations sculptées n’ont toutefois pas été réalisées.

Alors que la presse se félicite que le problème du pavillon trouve finalement une heureuse issue, et que les admirateurs de Jef Lambeaux clament à qui veut l’entendre que les essais d’éclairage ont donné raison au sculpteur, Horta reste amer, faisant valoir son point de vue dans une lettre ouverte publiée dans l’Indépendance belge le 14 avril 1907, et le lendemain, dans Le Soir. Il n’acceptera jamais de s’être vu imposer une telle transformation, d’autant que celle-ci avait pour effet de soustraire aux regards une œuvre qu’il ne se cachait pas d’admirer. Dans ses Mémoires, il continuera de se réjouir des difficultés rencontrées par l’administration dans le relevé du pavillon, nécessaire à l’élaboration des plans détaillés: il aurait pris plus d’une année, «tant les courbures, les raccords, les profils, tous tracés à la main, avaient demandé du temps».

«Est-ce à dire que je me rallie au principe de cette transformation et que je voie d’un bon œil fermer un édicule qui ne devait être qu’un lieu de repos dans un jardin public, protégé contre le vandalisme par une simple clôture ? Non ! J’aime les œuvres au grand jour, je n’attache qu’une importance relative à ce qu’on appelle le «bon emplacement» ou l’éclairage aimablement truqué; aussi, l’idée de ce musée en réduction avec toutes les charges qu’il imposera par la suite ne sera jamais faite pour me plaire. Mais c’est là affaire à M. Lambeaux dont l’œuvre en l’occurrence est maîtresse.»

Lettre ouverte de V. Horta dans Le Soir, 14 avril 1907

Les plans d’exécution et le cahier des charges sont élaborés par le Service des bâtiments civils en 1909. Outre les problèmes rencontrés pour l’exécution du relevé, le travail est ralenti par des problèmes de personnel. Élaboré sur base des documents soumis par Horta en 1906, le projet mis en adjudication le 18 juin 1909 ne les suit pas en tous points: plutôt que d’occulter une partie de la verrière existante, il prévoit son remplacement par une verrière plus petite et la construction d’une toiture en zinc, masquée depuis l’intérieur par un plafond à caissons à l’antique. Le décor sculpté, destiné à animer la nouvelle façade avant, n’est pas repris au cahier des charges et ne sera jamais exécuté, au grand regret d’Horta. En revanche, un décor intérieur est prévu et sera bel et bien réalisé: le sol est pourvu d’une mosaïque cirée blanche, jaune et rouge, et les murs, dont la structure en briques était jusque-là restée partiellement apparente entre les pilastres en pierre de Savonnières, sont habillés de panneaux de marbre jaune de Sienne. Le pourtour du haut-relief est traité en pierre d’Euville.

Estimé à 71.000 francs, le marché est emporté par les entreprises De Booserie, à Schaerbeek. Horta ayant refusé de superviser les travaux, ils sont placés sous la surveillance de l’architecte Serrure, du Service spécial des bâtiments civils. Un bouclier de madriers protège le relief pendant toute la durée du chantier.

Jef Lambeaux, qui désespérait que les travaux soient un jour menés à bien et en attribuait la lenteur à son supposé «paganisme», ne connaîtra jamais le résultat final: il meurt en juin 1908, et aurait demandé à être enterré sous le pavillon. Le fait que le gouvernement n’envoie pas de représentant à ses funérailles semble confirmer la frilosité qu’inspirait sa personnalité à une part importante de la classe politique catholique au pouvoir.

À l’issue de la cérémonie, en revanche, un groupe d’artistes se rend au pavillon pour clouer une couronne sur la palissade en guise de protestation: «Nous formons ici, au nom du maître lui-même, au nom de ses amis et de ses admirateurs, le vœu solennel de voir bientôt, le plus tôt possible, surgir de ce sépulcre où on la tient cachée l’œuvre capitale de Jef Lambeaux». Le fait que ce cortège soit placé sous la conduite du peintre Jean Delville ne peut que surprendre lorsque l’on sait que onze ans plus tôt, celui-ci avait qualifié Les Passions humaines d’«immonde débauche de chair porcine» et de «bacchanale de cabaret».

«Voulez-vous mon opinion bien franchement ?… On ne verra “jamais” Les Passions humaines. (…) Parce que mon ministre ne le veut pas (…). On m’a dit un jour: “Vous êtes un païen !” et c’est là le grand argument qu’on me relance chaque fois que l’on le peut. On m’en veut de n’avoir aucune autre religion que celle de mon art.»

Jef Lambeaux dans Le Soir, 22 octobre 1906.

À l’approche de la fin des travaux, en juillet 1910, de petits travaux d’entretien sont entrepris, tant au niveau du pavillon que du haut-relief. À l’intérieur, un velum est placé sous le lanterneau pour atténuer la lumière, visiblement toujours excessive, tombant sur la sculpture. Les abords ne sont pas en reste, et le tertre sur lequel s’élève le monument se voit pourvu d’un gazon prélevé sur les pelouses voisines. En septembre, vingt ans après la commande, le ministère des Travaux publics annonce que le pavillon peut être rendu accessible au public. Aucune cérémonie ne marque l’événement.

Considéré comme un «musée en réduction», pour reprendre les termes d’Horta, le pavillon passe sous la responsabilité de l’administration des Beaux-Arts en janvier 1911. L’impossibilité d’affecter une surveillance permanente à un lieu n’accueillant qu’une seule œuvre, et de surcroit non chauffé, entraine une ouverture très sporadique que regrette régulièrement la presse avec plus ou moins d’ironie. En l’absence de gardiennage, les actes de vandalisme se multiplient.

«(…) J’ai gravi les escaliers de bois qui mènent au péristyle du temple où règne le chef-d’œuvre de Lambeaux. Depuis quelques jours à peine, il est accessible à tout-venant et déjà bien des mains l’ont profané. Les murs et les fûts des colonnes sont couverts de sottes ou d’indécentes inscriptions. Il n’y a donc jamais un gardien, jamais un agent qui passe par là ? Ce n’est pas une raison parce que cette façon d’élégant mausolée abrite une œuvre d’art pour que des artistes en herbe soient autorisés à essayer leurs talents naissants sur sa pierre et griffonnent sottement les maisonnettes, les volatiles, les bonshommes ou pire que cela – qui décorent (?) cette façade. Ou bien ce sont des noms crayonnés par douzaines, des devises idiotes, de ces phrases stupides que l’on a la manie de déposer dans tous les endroits publics.»

Le Soir, 2 mars 1911

Durant les années qui suivent, le pavillon est ouvert épisodiquement, tout en subissant des «éclipses fréquentes». De 1923 à 1925 au moins, il est accessible au public durant les heures d’ouverture des Musées royaux d’Art et d’Histoire; il est ensuite rouvert en juillet 1935 après avoir, selon l’Indépendance belge, été fermé plusieurs années durant lesquelles Les Passions humaines sont réservées au seul regard de «quelques rares privilégiés». Ni les archives ni la presse ne permettent de savoir si cette ouverture perdure dans les années qui suivent, mais il semble que le pavillon ait été définitivement fermé en 1939. Dans un état de quasi-abandon, laissé sans surveillance, il est la proie du vandalisme: la porte d’entrée est forcée à plusieurs reprises tandis que la porte arrière, incendiée, est remplacée par une porte métallique, sans doute à la fin des années 1960. Au moment du cinquantenaire de la fin des travaux, la presse l’évoque très ponctuellement.

Il faut attendre le début des années 1970 pour qu’une réaction se dessine. Suite à un rapport alarmant établi en 1972 par Henri Fettweis, attaché aux Musées royaux des Beaux-Arts, des travaux d’urgence sont menés afin, entre autres, de réparer la porte fracturée et de colmater la verrière. L’année suivante, dans un contexte où les œuvres de Victor Horta sortent peu à peu des limbes, notamment suite au choc causé par la démolition de la Maison du Peuple, la Commission royale des Monuments et des Sites engage une procédure de classement du pavillon.

La redécouverte du pavillon s’accompagne d’une réflexion sur son usage. Suivant l’idée de l’architecte Alfred Ledent, membre de la Commission royale des Monuments et des Sites et auteur de la proposition de classement – qui aboutit en 1976 –, le pavillon est loué, en janvier et février 1977, à la troupe théâtrale d’avant-garde Plan K qui, pour le spectacle «23 Skiddoo», n’hésite pas à escalader le haut-relief. Dans les semaines qui suivent, celui-ci bénéficie d’un nettoyage effectué gracieusement dans le cadre d’une campagne de mécénat. Dans la foulée, la Régie des Bâtiments prévoit un nettoyage des façades de l’édicule et des réparations ponctuelles.

Le projet prend davantage d’ampleur lorsqu’en juillet 1977, les conservateurs des Musées royaux d’Art et d’Histoire conviennent de l’aménagement d’une salle d’exposition dans le pavillon, qu’il est dès lors nécessaire d’alimenter en électricité et en chauffage. Au nettoyage initialement prévu viennent s’ajouter le remplacement de la toiture, que l’on a l’intention de couvrir d’une dalle de béton percée d’une nouvelle verrière, ainsi que l’aménagement d’une rampe le long du flanc droit du bâtiment, pour permettre l’accès des lieux aux moins valides. La porte d’entrée existante doit quant à elle être remplacée par une porte vitrée, assurant la visibilité du relief depuis l’extérieur.

La visite en Belgique du roi Khaled en mai 1978 change radicalement le destin du pavillon. Premier pays européen à reconnaitre officiellement l’Islam, la Belgique entretient, depuis les années 1960, d’excellentes relations diplomatiques avec l’Arabie saoudite, que la crise pétrolière de 1973 a tendance à resserrer. Le 9 mai, le roi Khaled est à Bruxelles, à l’occasion de l’inauguration du Centre culturel et islamique de Belgique, installé dans l’ancien Panorama du Caire, voisin du pavillon, cédé par bail emphytéotique pour une durée de 99 ans en 1969. «En vue de faciliter à la communauté musulmane et à ses amis l’étude ainsi que la connaissance de la culture de l’Islam», le roi Baudouin annonce sa décision de mettre le pavillon à la disposition du Centre culturel, jusqu’à la même échéance, pour qu’y soit aménagé un musée. Il faut dire qu’un accord de coopération économique, en négociation entre les deux pays depuis 1974, est également à l’ordre du jour de la visite…

La convention qui formalise, l’année suivante, la décision royale, ne fixe pas seulement les droits et devoirs de chacun: elle implique également des travaux d’adaptation du bâtiment. Le relief, pour le moins peu compatible avec la nouvelle fonction, doit être démonté et entreposé ailleurs. Les travaux de restauration et d’adaptation, adjugés le 29 juin 1978, ne seront donc jamais exécutés, ce dont on ne peut, à posteriori, que se réjouir, notamment en ce qui concerne la toiture.

Les travaux d’adaptation du pavillon à sa nouvelle fonction sont confiés à l’architecte tunisien Mongi Boubaker, auteur, quelques années auparavant, de la transformation du Panorama du Caire en mosquée. Le projet prévoit de «donner à ce pavillon un nouvel aspect extérieur en harmonie avec celui du centre islamique et culturel environnant et nouvellement rénové». L’esquisse du projet révèle un programme très ambitieux et difficilement réalisable au vu de la volumétrie du bâtiment: se développant sur quatre niveaux, dont un sous-sol, le musée comporte un espace audiovisuel, deux salles d’exposition et des locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l’ensemble; un accès carrossable est prévu par l’arrière, par une large porte. Malgré l’extrême rentabilisation de l’espace disponible, l’architecte, admettant que le pavillon reste trop exigu pour accueillir un musée classique, compte y mettre en œuvre un concept nouveau de «musée-vidéo». À l’extérieur, le projet prévoit d’agrémenter les façades existantes d’un décor géométrique d’inspiration orientalisante, tandis que des inscriptions prennent place dans les cartouches horizontaux. La façade principale semble percée de fenêtres munies de claustras. Des aménagements des abords sont également prévus, comme le remplacement du talus par une série de parterres géométriques évoquant les jardins orientaux.

C’est à l’occasion de l’exposition internationale de 1897 qu’Ernest Van Humbeeck construit, au parc du Cinquantenaire, un édifice d’inspiration orientalisante pour abriter la toile monumentale qui lui donnera son nom: le Panorama du Caire, peint par Émile Wauters. Devenu, à l’issue de l’exposition, annexe des Musées royaux des Arts décoratifs et Industriels, le bâtiment traverse les premières décennies du vingtième siècle en se dégradant peu à peu, tout comme la toile qu’il abrite. En 1969, l’État belge cède l’ensemble, en mauvais état, à la communauté musulmane de Belgique pour y aménager une mosquée accompagnée d’un centre culturel. La toile, démantelée en 1971, disparait, tandis que le bâtiment est profondément transformé par l’architecte Mongi Boubaker: la rotonde, enduite à l’extérieur, est percée de trois niveaux de fenêtres correspondant à la nouvelle division de la salle en étages. L’ornementation du minaret se voit simplifiée et les annexes du bâtiment sont remplacées par une nouvelle construction en béton.

Le projet de transformation ne semble pas avoir été rendu public. Mais la simple éventualité de scinder un ensemble conçu comme tel provoque un véritable tollé dans les milieux culturels: Commission royale des Monuments et des Sites, Académie d’archéologie de Belgique et Commission consultative des Arts et métiers d’Art clament, chacune à leur manière, leur indignation. Devant l’ampleur des enjeux diplomatiques, la Régie des Bâtiments impose une fin de non-recevoir à ces protestations. Afin de pouvoir déménager le relief dans un lieu encore à déterminer, le ministre des Travaux publics envisage de scinder l’arrêté de classement en deux arrêtés distincts, ce qui envenime les débats.

Cette première vague d’opposition étant restée sans effet, l’ASBL Musée Horta franchit un pas supplémentaire: le 26 février 1980, elle adresse au Conseil d’État une requête en annulation contre la décision de démantèlement de l’ensemble. En dépit de cette requête – qui sera rejetée en septembre –, un début de démontage du relief a lieu en juin 1980. Exécutés sans grand soin, les travaux sont arrêtés sur l’ordre du Gouverneur du Brabant, arguant du classement, et des scellés sont posés sur le pavillon. L’assise de pierre d’Euville surmontant le relief, seul élément démonté, ne sera remontée que lors de la dernière restauration.

«L’Académie Royale d’Archéologie de Belgique ayant à son programme l’étude du Temple des Passions humaines, a appris la menace qui plane sur ce monument. En sa séance du 19 janvier 1980, elle a voté la motion suivante: l’architecture de V. Horta ayant été conçue spécialement pour la sculpture de Jef Lambeaux, il est indispensable de conserver cette œuvre dans son intégrité. L’Académie met en garde contre toute solution qui, visant à séparer le bas-relief du temple qui l’abrite, détruirait à jamais l’ensemble qui avait été prévu pour mettre en valeur une des plus grandes fresques monumentales de la fin du siècle passé.»

Motion de l’Académie royale d’archéologie de Belgique, 19 janvier 1980

Suite à l’arrêt des travaux de démantèlement, une solution alternative se profile: suivant une suggestion de l’Académie royale de Belgique, le Secrétaire d’État à la Communauté française propose de déplacer l’ensemble vers un autre endroit du parc, libérant ainsi le terrain voisin de la mosquée pour la construction d’un musée. On envisage soit de démonter et remonter pavillon et relief, soit de «rouler l’ensemble quelques centimètres par jour», ce que la trop faible résistance du sol à l’endroit du tunnel routier interdira rapidement. Les réflexions d’un groupe de travail constitué de représentants de tous les départements ministériels concernés aboutiront à la décision de construire un musée à l’emplacement de la plaine de jeux aménagée à l’est de la mosquée. Cette solution, présentant l’avantage de laisser le pavillon intact, ne recueillera toutefois pas l’assentiment du Centre culturel et islamique, persistant à demander le déplacement de l’édicule qui est, dès lors, à nouveau envisagé.

À l’été 1981, le problème semble en passe d’avoir trouvé une solution: d’une part, le déplacement est sanctionné par un arrêté royal, le 30 juin 1981, et un cahier des charges est établi pour le démontage et le remontage de l’édicule sur la pelouse symétrique à son emplacement d’alors, dans le quart sud-ouest du parc. D’autre part, le projet de construction d’un musée à l’est de la mosquée est approuvé par la Commission royale des Monuments et des Sites. Toutefois, de nouvelles protestations mettent à mal le projet: aux griefs des milieux culturels, craignant que l’opération ne cause des dégradations au monument et surtout, qu’elle constitue un précédent dangereux, s’ajoute le mécontentement des gestionnaires et usagers du parc du Cinquantenaire. Durant les mois qui suivent, l’implantation du pavillon déplacé et le mode de déplacement font l’objet de nouvelles négociations. La Ville de Bruxelles y met fin en février 1982, en refusant à la fois le déplacement du pavillon – en dépit de l’arrêté royal antérieur – et la construction d’un nouveau musée. Si le centre islamique et culturel refuse, dans un premier temps, d’abandonner son projet, dont la maquette est publiée dans la presse en février 1983, l’ambassadeur d’Arabie saoudite mettra finalement un terme aux débats: «considérant les obstacles incessants et conscient de maintenir les excellentes relations amicales qui existent si heureusement entre le Royaume de Belgique et le Royaume d’Arabie saoudite», il estime «devoir abandonner, pour le moment du moins, l’implantation totale de ce musée et laisser le sujet pour une autre opportunité».

Durant ces longues et infructueuses négociations, l’état du pavillon continue de se dégrader, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur: un état des lieux établi pour le compte du Centre culturel et islamique en mai 1980 considère le local comme «insalubre». Le microclimat intérieur a, en outre, une influence néfaste sur la conservation du relief.

Le statut juridique de l’édicule rend le problème complexe: alors que la convention fait état d’une obligation du Centre culturel d’entretenir le bien en bon père de famille, le fait qu’il ne puisse pas en disposer pour l’aménagement du musée rend cette clause bancale. Par ailleurs, la Régie des Bâtiments, n’en étant plus officiellement gestionnaire, n’envisage pas d’y faire exécuter des travaux sans entamer une procédure de reprise: le pavillon restant fermé, les travaux seraient dans ce cas un investissement à fonds perdu.

Jusqu’en 1988, la situation ne connait aucune évolution… et le pavillon semble progressivement retomber dans l’oubli. Seul un projet établi en 1987 par le bureau ARC témoigne de la poursuite de réflexions sur son avenir: déplacé symétriquement dans la moitié sud du parc, l’édicule y est intégré dans un bâtiment plus vaste destiné à accueillir les collections de véhicules hippomobiles des Musées royaux d’Art et d’Histoire. Estimé à 50 millions de francs, le projet restera dans les cartons.

Au cours des années 1980, à la faveur de la revalorisation de l’œuvre de Victor Horta, le pavillon devient, comme la Maison du Peuple et l’hôtel Aubecq, un symbole de la mauvaise gestion du patrimoine. Une abrogation pure et simple de la convention ne pouvant être envisagée, pour des raisons diplomatiques, on s’oriente un temps vers un avenant, remplaçant la concession du pavillon par celle d’un terrain ou d’un bâtiment équivalent. Des propositions sont formulées en 1988, puis en 1996, sans aboutir à aucun accord.

Dans le même temps, le pavillon connait une popularité croissante. Après avoir fait l’objet, en 1989, d’un court métrage du cinéaste Claude François, il sert de décor, deux ans plus tard, à quelques scènes du film Eline Vere, de Harry Kümel. En parallèle, des visites ponctuelles y sont organisées, ce qui alerte à nouveau l’opinion publique sans toutefois amener de solution.

Ce n’est qu’au début des années 2000 qu’une restauration du pavillon est à nouveau sérieusement envisagée. Rendus possibles par la collaboration entre la Régie des Bâtiments et Beliris, les travaux sont menés de 2012 à 2014. La restauration du haut-relief suit rapidement: commanditée par les Musées royaux d’Art et d’Histoire, exécutée en collaboration avec l’Institut royal du patrimoine artistique (IRPA), et financée par le Fonds Baillet-Latour, elle consiste principalement en un dépoussiérage de l’ensemble et la réparation des joints entre les blocs de marbre.

Afin de solutionner sa situation juridique, le 1er avril 2018, le ministre en charge de la Régie des Bâtiments décide de mettre fin prématurément à la concession entre l’Arabie saoudite et l’État belge.

Le pavillon et son relief font désormais partie des Musées royaux d’Art et d’Histoire et sont accessibles au public.

Précédée de plusieurs études préalables historiques et techniques et de tests de mise en œuvre, la restauration du pavillon s’est voulue minimaliste, privilégiant le respect des dispositions et de la matérialité du monument après les transformations de 1909. Le cahier des charges et les plans exécutés à l’époque ainsi que des photos de 1910 et des observations in situ ont servi de base à l’étude.

La restauration des façades s’est limitée à un nettoyage préservant la patine naturelle de la pierre. La pierre d’Euville, largement employée en parement, souffrait de dégradations par perte de cohérence et soulèvement superficiel. Ce processus inévitable, inhérent au matériau et déjà constaté au début des années 1980, touchait particulièrement les surfaces courbes (colonnes), les arêtes (bandeaux) et les surfaces sculptées, comme les chapiteaux. Ces derniers, fortement érodés au détriment de leur lisibilité, ont été complétés à l’aide de mortier de restauration, ponctuellement retouché à l’aide de pigments minéraux pour une meilleure intégration.

La cause principale des dégradations intérieures du pavillon étant le mauvais état de la toiture, le recouvrement en zinc et les chenaux ont été renouvelés à l’identique. La verrière, qui datait des travaux de réparation menés en 1972, a été remplacée par une structure s’inspirant du principe constructif de la verrière de 1909, faite de profilés métalliques en T et de verre maté à l’acide. L’accès à la toiture via le local technique, situé derrière le haut-relief, a été remis en état et permettra à l’avenir un entretien plus aisé de la toiture.

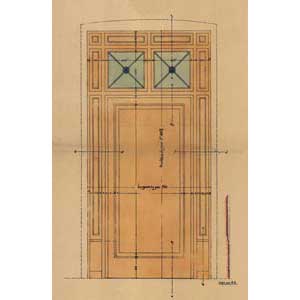

Le choix d’une restauration minimaliste n’a pas pour autant permis d’éviter toute prise de position concernant certaines parties du pavillon, dont les portes.

Avant les travaux de restauration, la porte principale de l’édicule se présentait sous la forme d’une simple porte en pin sylvestre, protégée de tôles métalliques de teinte vert foncé. Les études ont rapidement révélé que ces tôles avaient été placées tardivement, sans doute lors des réparations exécutées en 1972. Sous ces tôles, une peinture vert-de-gris a été mise au jour. La présence d’une porte aussi simple pour un tel bâtiment peut paraitre étrange, et la teinte vert-de-gris pouvait laisser penser qu’il s’agissait d’une porte temporaire imitant le bronze, en l’attente d’une version plus «noble». Mais en l’absence d’informations probantes – aucun plan de 1909 conservé ne détaillait cette porte –, il a été choisi de restaurer la porte en bois peint, en conservant un maximum d’éléments d’origine. Seule petite dérogation à son état «historique»: la porte est à présent munie d’un tirant avec judas, permettant aux visiteurs d’admirer le haut-relief lorsque le pavillon est fermé.

À l’arrière, la situation était différente: la porte existante, récente et en mauvais état, ne méritait pas de restauration. En revanche, le jeu de plans de 1909 en comportait un dessin très détaillé: l’opportunité a donc été saisie de compléter le pavillon tel qu’il avait été conçu par Horta et une nouvelle porte en chêne conforme aux plans, sans doute jamais réalisée à l’époque, a été placée.

À l’intérieur, les parements étaient en relativement bon état et un léger brossage manuel et un dépoussiérage par aspirateur ont suffi à rafraichir les surfaces. Les zones plus érodées, au droit de la verrière, ont été réparées à l’aide de mortier de substitution à base de chaux. La maçonnerie en haut du relief, démontée en 1980 en prévision du déplacement de la sculpture, a été complétée en pierre d’Euville. Afin de refermer visuellement l’espace et de diriger le regard du visiteur sur le haut-relief, un velum a été placé dans l’ouverture du plafond vers la verrière; il présente également l’avantage de limiter les ombres projetées de la structure de la verrière sur le haut-relief et assure, avec le verre maté de celle-ci, un éclairage naturel diffus de la sculpture.

Le sol, constitué d’une mosaïque de marbres de Carrare (blanc), Griotte (rouge) et de Vérone (orange), étant en très bon état, il n’a fait l’objet que d’un léger ponçage et d’un nettoyage.